휴전회담을 최종 합의한 53년 당시의 판문점 사진은 전부 흑백이다.

그때는 칼라사진이 없었으니까.

그래서 늘 궁금했다.

그 회의장의 탁자와 의자, 벽, 창문은 어떤 색, 어떤 분위기였을까?

쓸 데 없는 데에

쓸 데 없는 관심을 갖는

쓰잘데기 없는 내 궁금증을

한평생 가슴앓이를 했던

화가의 유화 한 장이 다 풀어줬다.

변월룡.

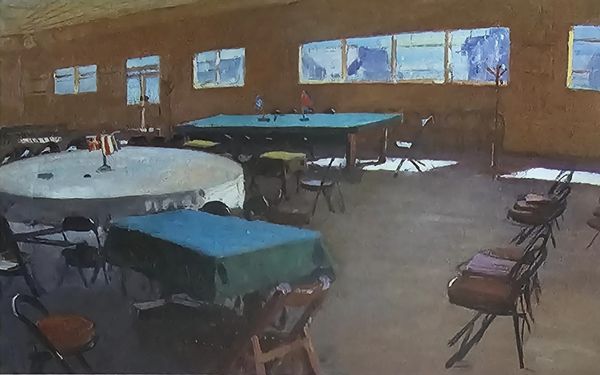

한자 邊月龍을 러시아식으로 읽은 '펜 바를렌'으로 불리는 前 레핀미대 교수 故 변월룡 화백이 1953년 9월에 판문점을 직접 방문하고 그린 유화다. 나의 쓰잘데기 없는 궁금증을 일거에 풀어준 작품이.

좁고, 장식이라곤 전혀 없는, 그래서 소박하다고 할 수도 없는 임시건물 같은 역사적 장소, 그해의 판문점 협상장.

그러나 분명하지 않은 창밖의 모습은 햇살 때문인지 밝고 활기차 보인다.

변 화백의 마음이 그랬을까?

우리는 변월룡 화백을 친북화가 또는 러시아 화가로 부르지만, 내가 보기엔 아니다.

배가 고파 연해주로 이주한 변 화백의 아버지 직업은 호랑이 포수.

변 화백은 북한 출생도 아닌, 연해주에서 태어났다. 즉 구 소련 출생이다.

일찍 여읜 아버지의 사인(死因)은 호랑이에게 잡아먹힌 것으로 알려졌다.

어려서부터 그림을 잘 그렸던 변 화백은 연해주를 벗어나 상트 뻬쩨르부르그에 있는 세계적인 미술학교 레핀 미술대학교를 나왔다. 소수민족으로서는 상상하기도 힘든 레핀 미대의 학장까지 지낼 수 있었던 것은 오로지 그의 실력 덕분이었다.

풍경화와 인물화 등 사회주의 리얼리즘 대가였던 그를 북한은 영구 귀국시키려고 무진 애썼지만 그는 끝내 승락하지 않았다.

결과는 '민족배신자'라는 어마어마한 낙인.

북한은 그에 관한 모든 기록을 삭제했다. 그 낙인을 쓰기 4년 전에 변 화백은 두 번 6·25 중임에도 북한이 초대해 처음 한반도에 발을 디뎠다.

그때 그는 평양미대를 만들어줬고, 판문점도 방문해 협상장소를 그렸다.

그런 그가 북한에서는 내쳐졌고, 대한민국에서는 친북화가라는 이유로 냉대를 받았다.

북한을 찬양한 적도 없는데…

귀화요구를 끝내 거부했는데….

그래도 2천년대 이후에는 서울과 지방에서 변월룡 화백 전시회를 열기도 했다. 많이 달라지기는 했지만…

여전히 하는 또 하나의

쓰잘데기 없는 생각 하나.

변월룡 화백의 러시아 부인 제르비조바, 아들 세르게이, 딸 욜라도 다 레핀미대 출신의 화가들이다.

화가 가족.

아들은 지금도 변 화백이 쓰던 화실을 그대로 이어받아 쓰고 있고.

그래서 내 쓸 데 없는 작은 희망 하나는 변월룡과 그의 가족 전람회를 서울에서 제대로 여는 것이다.

역사의 수레바퀴에 올라타지 못 해 일생을 고통스럽게 살다 떠나간 천재,

분단된 조국 양쪽에서 모진 냉대를 받아야 했던 천재,

그 불운한 천재 가족의 작품을 살아 생전에 밟아보지 못 한 조국에서 제대로 한 번 열어주는 것 정도는 이제 우리가 해 줄 수 있는 것 아닌가?

2주 전에 중부내륙지방의 격전지를 같이 걸었던 순박한 러시아 대학생 에스테리카의 하얀 얼굴이 떠오른다.

분단의 아픔을 치유하고, 자유 통일과 번영, 평화를 구축하는 일은 의외로 쉽고 가까운 곳에 있거늘, 우리는 매번 거창한 추상성에만 매달리며 허공을 헤맨다.

정전기념일에 보는 변월룡의 판문점 그림을 원화로 제대로 자세히 보고 싶다.